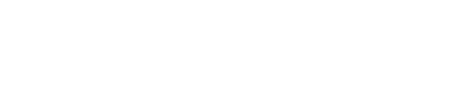

- 福岡伸一 いのち動的平衡館プロデューサー

- 福岡伸一

-

福岡伸一皆さん、今日はお越しいただきまして大変ありがとうございます。生物学者の福岡伸一です。今回の万博のプロデューサーを務めさせていただいております。

万博と言いますと、1970年の大阪万博を皆さん思い出すかもしれません。万博というのは「exhibition」ですから、様々なテクノロジーや品々を一堂に集めてみんなで新しいものを鑑賞するというのが、20世紀型の万博だったわけですね。催事、本当に「イベント」だったわけです。しかし今は21世紀ですので、万博のあり方というのも21世紀型になってきたかなと思っているわけです。ここではもちろん新しいテクノロジーを見せるということも一つの大きな側面です。

70年万博の時には私は10歳の少年で、すごくこの未来的なテクノロジーが結集しているのにワクワクしたんです。例えば今の携帯電話の原型のようなものがありましたし、動く歩道というこれまた現在ではごく普通のものですけれども、当時は平面型のエスカレーターというのは無かったのでびっくりしました。それからリニアモーターカーの原型みたいなのもありました。

これらのテクノロジーはもちろんその時点では未来のテクノロジー、あるいは科学技術の在り方を見せてくれるという点では非常に素晴らしい祭典なんですけれども、10年、20年、50年経つとほとんどが実現するか、違う形でイノベーションが起きて全部陳腐化したものになってしまうわけですね。

ですので、この21世紀型の2025万博は、もちろん新しいテクノロジーを見せるということも一つ大きな機能ではあるんですけれども、それ以上に大事なのは、今私たちが直面している問題、あるいは環境のこと。それに対して一つの哲学、ビジョンやフィロソフィーをみんなで確認し合って、未来に向けた自分たちの意識の変容や行動の変容を再確認するという、大きな役割があると思っています。

そういう意味で私の担当している「いのち動的平衡館」というのは、いのちというものが一体なぜ輝くのか、そしていのちというものは一体何なのかという事をもう一度確認して、それをベースに環境の問題や気象変動の問題、あるいはこの世界中を現在悩ませている分断とか格差の問題も考えていけるんじゃないかと。そういうフィロソフィーをメッセージとしてお見せするというのが、私のパビリオンの大きな狙いだったわけです。

- 福岡伸一

-

福岡伸一メッセージというのはいつも私はアンチテーゼとして現れると思っているわけです。既存の考え方の在り方を疑って、そこから新しいパラダイムを見つける。そう考えると、1970年にも大きなアンチテーゼがありまして、それが岡本太郎が作った「太陽の塔」だったわけです。「太陽の塔」だけは科学技術の粋を集めて何かテクノロジーの未来を見せるというより、非常に縄文的な私たちのいのちの根源にあるパワーみたいなものを見せてくれました。

当時の万博のテーマは「人類の進歩と調和」だったわけですけれども人類は進歩もしていないし、調和もしていないじゃないか、というのが岡本太郎のアンチテーゼで、もっと生命の本質的なパワーの源に立ち返るべきだとして、彼は「太陽の塔」を作ったわけです。その岡本太郎の叫びを今回も受け止めて、何らかの形でこの未来に対するビジョンやフィロソフィーを見せていきたいと考え、私はこの万博のプロデューサーを拝命しました。

いのちというのは何なのか。それをもう一度みんなと一緒に考えてみたい。その時に私の生命論のキーワードである「動的平衡」というのを、中心的なメッセージとして考えたい。

動的平衡というのは、実はアンチテーゼになっているわけですね。現在の最先端の生物学、生命観は基本的に生命というものを、精密機械の寄り集まり、非常にミクロな分子や遺伝子が寄り集まってできた、マイクロマシンだと思っているわけです。要素還元主義的に生命を解体していくと、小さな部品になる。そしてその小さな分子部品の相互作用が生命の本質で、それを集めると生命現象になる、と考えて生命を捉えているわけです。

でもこの考え方は、本当は間違っているわけなんです。なぜかというと、いくら部品を集めてきても、それは生命現象にはならないからです。

試験管の中にあらゆる生命に関わるパーツを、今ほとんどのタンパク質や遺伝子も人工合成できますから、それらを全部集めて、くるくるとかき混ぜてもそこに生命は立ち上がってこないわけです。それは一体なぜなのか。生命現象だけが、無生物とは違う仕組みで、ミクロな分子や原子を集合し、そこに新しい力を立ち上げているわけです。その本質がどこにあるのかを私はずっと考えてきて、それが説明できないと命がなぜ輝くのかも説明できないし、なぜ命が大切なのかも分からない、ということです。

- 福岡伸一

-

福岡伸一その、いのちのあり方を説明する単語が「動的平衡」というものでして、「動的平衡」というのは、この三十八億年の長い歴史の中で、生命進化の中で生命がずっと存続し続けた理由を説明できるコンセプトじゃないかなと私は思っています。

それは、絶え間なく自らを壊してわざと自分自身を不安定な状態にしておいて、その不安定さから新しい想像力を作り出すという作用が生命にある。エントロピー増大の法則という宇宙の大原則があって、秩序あるものは秩序がない方向にしか動かない。形あるものは形が崩れる。整理整頓しておいた部屋も机も、ちょっと油断するとすぐ散らかってしまう。それはエントロピーが増大していくからですよね。

生命現象も非常に秩序が高い状態なんですけれども、エントロピー増大の矢はどんどんどんどんそこに降り注いできて、生命現象を壊そう、壊そうとしているわけです。生命体はそれに抵抗するために、わざと自らエントロピー増大の先回りをして、自分自身を壊して、自分自身を作り変える。物質が転がって落ちていくような坂を、「動的平衡」の作用によって上り返している。そういう健気な努力が生命体にある。これが動的平衡なわけです。

これをなんとか建築、それから内部に置く展示、そこにメッセージとして込めて、生命が持っている非常に大事な側面をもう一度みんなで再確認し、このメッセージを日本から世界に向けて逆照射することによって、生命尊重の考え方、あるいは環境問題の糸口、あるいはあまりにもこの地球の支配者として威張っている人間に対して、「威張るな人間」というふうなメッセージを発したいと考えて、この「いのち動的平衡館」を作ろうとしたわけですね。

- 福岡伸一 いのち動的平衡館プロデューサー

- 福岡伸一

-

福岡伸一「動的平衡」というのは、絶えず⽣命が流れの中、合成と分解の流れの中にあるし、めぐりめぐる流れの中にもある。ある⽣命を⼀瞬形づくるさまざまな要素というのは、全て環境から頂いてきたものですよね。それで⼀瞬⽣命体は成り⽴ちますけれども、そこからまた流れ出ていく。それは呼吸であるとか、排泄であるとか、死んでその体を作っていた様々な要素が、他の⽣物の栄養になったり、環境中に流れ出ていく。その時、絶えず受け取りながら絶えず受け渡すというのは、⾮常に利他的な⾏為であると考えるわけですね。

利他的というのは利⼰の逆で、これまた⼆⼗世紀の⽣物学のパラダイムに「利⼰的遺伝⼦論」というのがあったんですね。

遺伝⼦というのは⾃分⾃⾝が⾃⼰複製する、増えることだけが唯⼀無⼆の⽬的であり、そのためにあらゆるものが最適化されている。その利⼰性の表れが進化の中⼼的なドライブだし、そこには弱⾁強⾷であるとか優勝劣敗、争いの歴史として、最も利⼰的なものが勝ち残ってきたという進化の⼀つの語りの⽅法があったわけです。

でも、やっぱりこれは20世紀型の成⻑⾄上主義のビジョンであって、決して⽣命の本質を⾒ていることにはならない。むしろ、⽣命というのはいつもいつも利他的に振る舞ってきている。その⼀つは、⾮常に単純な細胞が複雑な細胞になった、原核細胞が真核細胞になったという進化の⾮常に⼤きなジャンプ、最⼤のジャンプと⾔ってもいいんですけれども、それが今から10億年くらい前に起こったんです。

最初の20億年以上はずっと単純な細胞しかいなかったのですが、複雑な細胞が急に現れてきた。

これは利⼰的な振る舞いによって現れたのではなく、利他的な振る舞いによって現れている。しかも、突然変異で⼀朝⼀⼣にできたわけではなく、様々な⽣命体の協⼒によって起きているんですね。それは、⼤きな細胞と⼩さな細胞、いずれも単純な細胞だったのですが、その細胞がある時、共⽣することを選んだわけです。

⼤きな細胞の中に⼩さな細胞が⼊り込む。普通そういうことが起きると、⼤きい細胞は⼩さな細胞を消化してしまって、栄養になって終わるのですけれども、⼤きな細胞はそうしなかった。⼩さな細胞を⾃分の細胞の中に温存したわけです。そうしたら、⼩さな細胞は⼤きな細胞の中で増殖しながら、⾃分の得意なことをし始めたわけです。

⼀つはエネルギーを⽣産して、過剰なエネルギーは⼤きな細胞に与える。

あるいは、光合成ができるクロレラのような細菌がいたんですけれども、その細菌が⼤きな細胞の中に⼊り込むと、⼤きな細胞の中で光合成をするようになり、光合成の産物である有機物を、もちろん⾃分で使う分は⾃分で使うんですけれども、過剰に作り出したものは⼤きい細胞に与えるようになったんです。

それが、実は葉緑体の出発点になって、植物細胞ができました。

エネルギーを⽣産することが得意な⼩さな細胞が、⼤きな細胞の中でミトコンドリアというものの原型になったんです。ですから、今も我々の体を作っている細胞を調べると、⼤きな細胞の中にミトコンドリアがたくさんあるんですけれども、そのミトコンドリアの中には、⾮常に⼩さなDNAの断⽚があります。⼤きな細胞は、当然細胞核にメインのゲノムを持っているのですが、ミトコンドリアの中にも⼩さなDNAがあるんです。なんでこんなところにDNAがあるのかと⻑らく誰にもわかりませんでしたが、植物細胞の中の葉緑体にも⼩さなDNAの断⽚があることがわかってきて、これはもともと葉緑体やミトコンドリアは⼩さな細胞として独⽴していたものが、⼤きな細胞と協⼒環境を結んで、細胞内共⽣をすることによってできたその痕跡だということが、だんだん分かってきて、複雑な細胞ができたところには利他的な協⼒があって、初めてジャンプが起きている。進化のジャンプが起きているということが分かりました。

単細胞⽣物が多細胞化するのも協⼒ですよね。それから無性⽣殖が有性⽣殖になった。これはオスとメスという違う性をつくって、わざわざ⾯倒くさいんですけれども、その⼆者が出会って協⼒しないと、新しい命ができないという仕組みを作ったんですね。これも協⼒なしには起こらなかった。

でもそのことによって遺伝⼦のシャッフリングが起きて、⾮常に多様性が⽣まれ、⼤きな地球の⽣物の多様性が⽣まれた。

そういうふうに⽣命進化は、利他の歴史であるというふうに⾒ることができるし、現在の地球上でも、互恵的な利他性があらゆるところに張り巡らされているわけです。私たちの体は腸内細菌によって⽀えられているし、実は植物体にも、樹⽊の中に栄養液が巡る管がたくさんあるんですけれども、そこにもたくさん細菌が⼊り込んでいます。

ですから、植物にも実は腸内細菌がいて、互恵的な環境を結んでいるんです。それから、植物⾃体は⾃分に必要なだけしか光合成をしなければ、動物が存在する余地はまったくなかったんですけれども、過剰に光合成をして、それを葉っぱとか実とか穀物の形で、他の昆⾍とか⿃とか草⾷動物に与えてくれたおかげで、動物というものができ、あるいは微⽣物というものが繁栄することになったので、利他性のネットワークというのは、時間軸の中にも、進化の軸の中にも、現在のこの地球の多様性の中にも、⾮常に張り巡らされていて、セルフィッシュネス、つまり利⼰的に振る舞っているのは⼈間だけなんですね。

あらゆる⽣物が利他的に振る舞っているので、ここでも、⼈間は地球の⽀配者であるみたいに振る舞うことをやめて、⽣命本来の利他性に⽴ち返らなきゃいけないと、私は思っているわけでして、このメッセージもここに込められているということになります。

- 福岡伸一 いのち動的平衡館プロデューサー

- 橋本尚樹 NHA 建築家

- 橋本尚樹

-

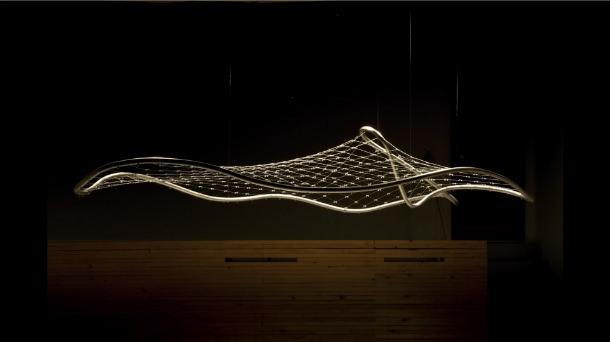

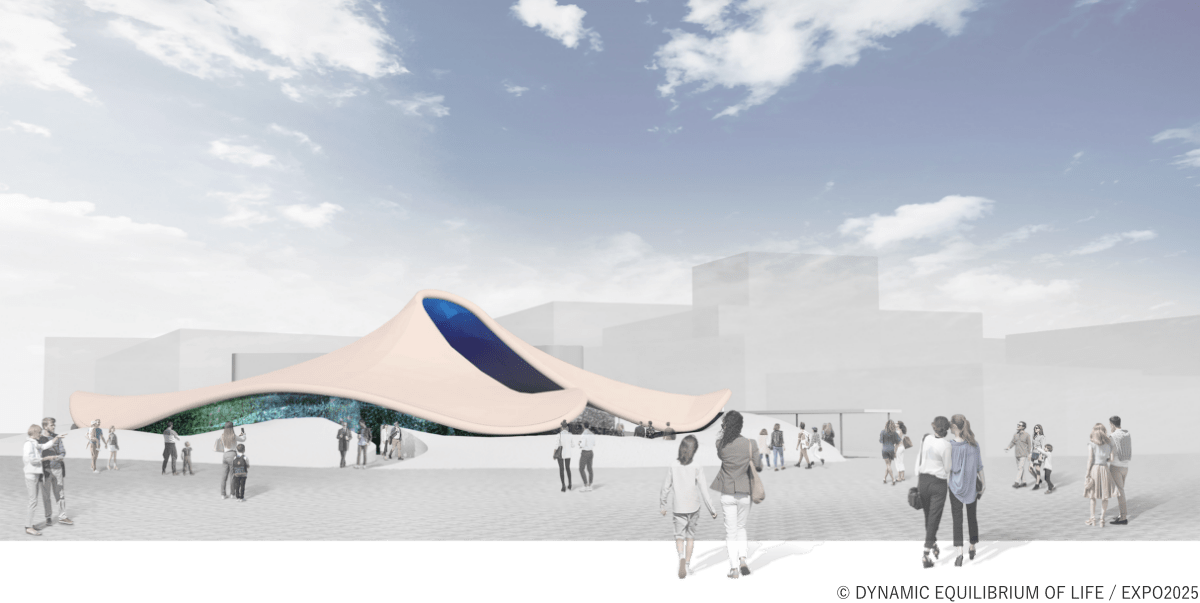

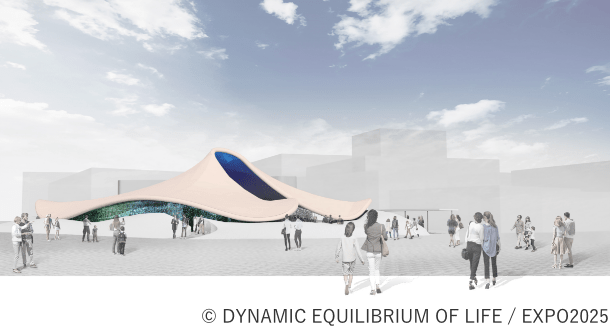

橋本尚樹このクラスラが中に置かれている建築というのは、全体としては⼤きさが⻑辺で40m、短辺で⼤体25mぐらいの柱のない⼤きな内部空間になっています。外から⾒ると、⼀⾒細胞膜がぎゅーっと⼀部貫⼊して、細胞分裂を今まさにしようとするような形になっていて、その貫⼊した部分から、⼊⼝として⼈が⼊っていきます。

⼊っていくと、その暗闇の向こうにクラスラがぼんやり浮かび上がる。そこで⽣命のドラマを体験いただきます。

空間の⾼いところは、⼤体8mから9mぐらいありうっすらとぼんやり深海の底にいるような、⻘い光が漂う中で、全体の形が⾒えてくるというかたちになっています。

そこから出ていただいて、⽬の前に広がる⾵景、海を⾒ると、ちょっと違った⾵景の⾒え⽅がするんじゃないかというのが、今回の展⽰の建築の体験かなと思っています。

特徴としては、すごく⾃由に⾒えるような形が、先⽣のキーワードでもある「ダイナミックなバランス」というものを、3D解析や施⼯時解析といった、裏のバランスを仕組みとして取り⼊れることで、とても少ない、弱い材料の集合で軽く作ることができた。

それをぜひ、これからの建築業界に対して、「こんなことができるんだよ」というメッセージとして残していけたらなと思っています。

先⽣が、途中で私と現場に⾏った時に「この建築は途中がない」という⾔葉にとても反応されて、⽣命とのリンクについてもお話されていたので、そのあたりをぜひ伺いたいなと思います。

- 福岡伸一

-

福岡伸一はい、最初は「動的平衡」という⾔葉のコンセプトしかなかったわけですね。ですから、これをいかにデザイン化し、具現化していくかということについては、⾮常に難しい課題だったわけですけれども、これを⾒事に形にしていただいたし、建築にしていただいたなと思うわけですね。

建築というのは、⼀応⼀定の構造を保たなければいけないし、⾵雪とか地震とか、さまざまな外的な⼒に対して抵抗しないといけないので、どうしても頑丈に、堅牢に作ってしまおうとするわけですね。

そもそもその時点で、⽣命的な建築、動的平衡な建築というものと、建築物そのものが持っている構造的な要請とか剛性というのは、相反する要素だったわけです。

しかし、⽣命が持っている動的平衡の側⾯から建築を⾒直すと、なんとか建築を⽣命化することも、できないことではないなと橋本さんと話していました。⼀つは、建築を⽣命化しようとする考え⽅というのは、古くは1960年代とか70年代に⽇本でも「メタボリズム運動」というのがあって、増殖する細胞とか、変容する建築みたいなものが⽬指されたことがあるんですけれども、それは失敗してしまったわけですね。

黒川紀章が作った細胞的なメタボリズム建築で有名なのは、新橋にある中銀カプセルタワーというものだったんですけれども、⼀度も動的平衡しないまま、交換されることなく終わってしまった。それは、交換する粒が⼤きすぎたわけですね。しかも、⼀度コアにはめ込んだら外せない。そんな簡単なことではなかったわけです。

でも、⽣物が作る構造というのは、⾮常にバランスが取れた構造で、どの部材も決して無駄な部材はなく、必ず全体に寄与する何らかの⼒のバランスの中にあるわけですね。もう⼀つは、⽣命が作る構造、作り出すデザインというのは、あらかじめ壊されることが予定されて作られているわけです。どこからでも壊せるし、どこからでも作り直せるように作られている。絶えず壊されながら作り変えられているわけです。万博は半年間の建築物ですけれども、もっと⻑い時間軸で⾒ると、半年というのはやっぱり⼀瞬でしかないわけですね。

そこに⼀瞬さまざまな要素が集まってきて、ある形を取るけれども、それがまた環境に戻っていく、という形で建築が作れないか。

それから橋本さんが先ほどからおっしゃっているように、この動的平衡館はあらゆる⼒のバランスの上に成り⽴っているわけです。リングのどの⼀辺が⽋けてもリングは⽀えられないし、ワイヤーのどの⼀つが⽋けても、膜を保持したり形状を⼒学的に⽀えることはできない。そういう意味で、作っていく過程でどうしても⼈間の建築思想というのは、アルゴリズム的にブロックを積み上げていくように作るか、あるいは部品をモジュールとして⼊れていけば物ができる、みたいな、プレハブのような建築物が今の時代の主流ですけれども、動的平衡館はあらゆる部材が少しずつ作りながら、全体としてバランスを保ったときに完成する。つまり、部分もないし、途中もない。「できたらできた」という形で作られたのは、⾮常に⽣命的だなと思っています。

- 橋本尚樹

-

橋本尚樹建築業界の中で今、お⾦の問題、例えば物価⾼騰がありますとか、環境負荷に対してちゃんとフォローしなさいとか、⾮常に実験的な試みがしづらい状態になっています。法的にもどんどん難しくなっていて、あの時できたような膜構造のようなものも、なかなか今ではできなかったりします。そんな中で、今回の試みというのはかなり挑戦的で、構造的にもチャレンジしています。落書きみたいな⾃由な線でできたものが、裏にはすごく精緻な計算があることで、ものすごく軽く、⼩さなものたちの集合でできたということは、とても今後、何かを⾃由に描いて都市を作っていく、建築を作っていく過程でも勇気づけられないかな、と思っています。

ガチガチにそれを作り上げていくために、バックグラウンドがカチカチのコンプリートがあるというのは、いくらでもできるんですけど、こんなにスマートに出来上がるんだから負荷も少ないし、これから未来の都市はもっと⾃由に作っていけるんだよ、と。

今はどんどん四⾓い形ばかりで、効率重視の形、プレファブリケーションの⽅に流れが⾏っていますので、せめてこの機会だけでも、そういったことを社会に投げかけたいな、というのが、私としては今回投げかけたテーマだったんですね。

- 福岡伸一 いのち動的平衡館プロデューサー

- Takram 緒方壽人 デザインエンジニア

- 緒方壽人

-

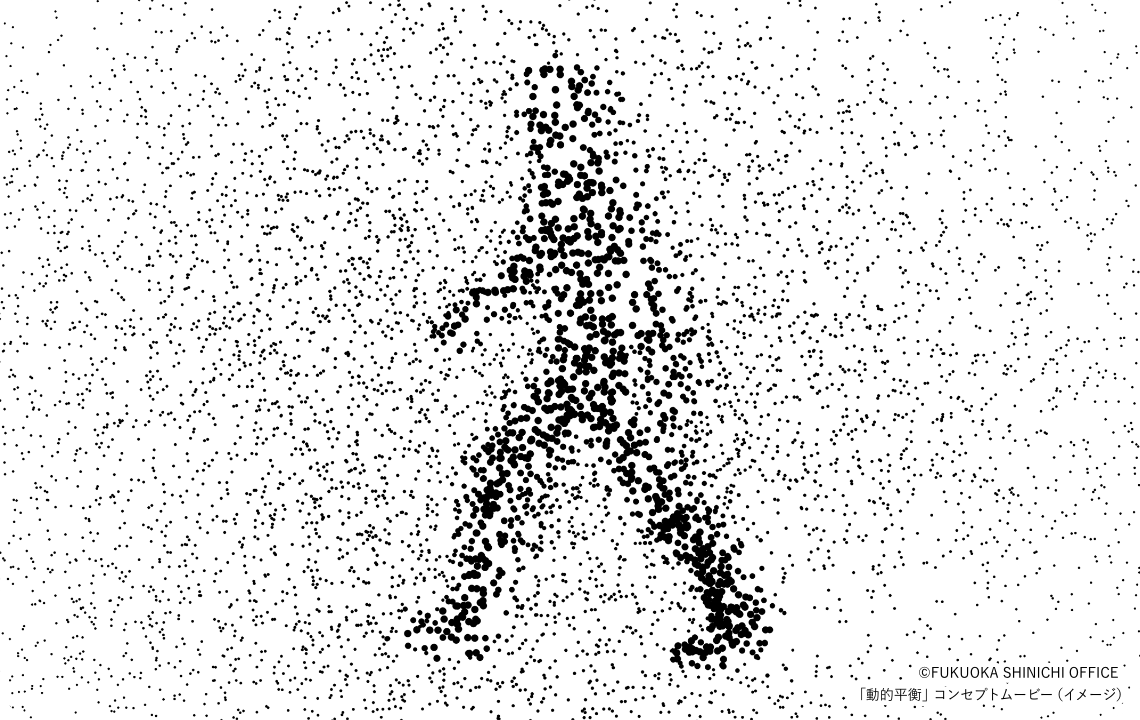

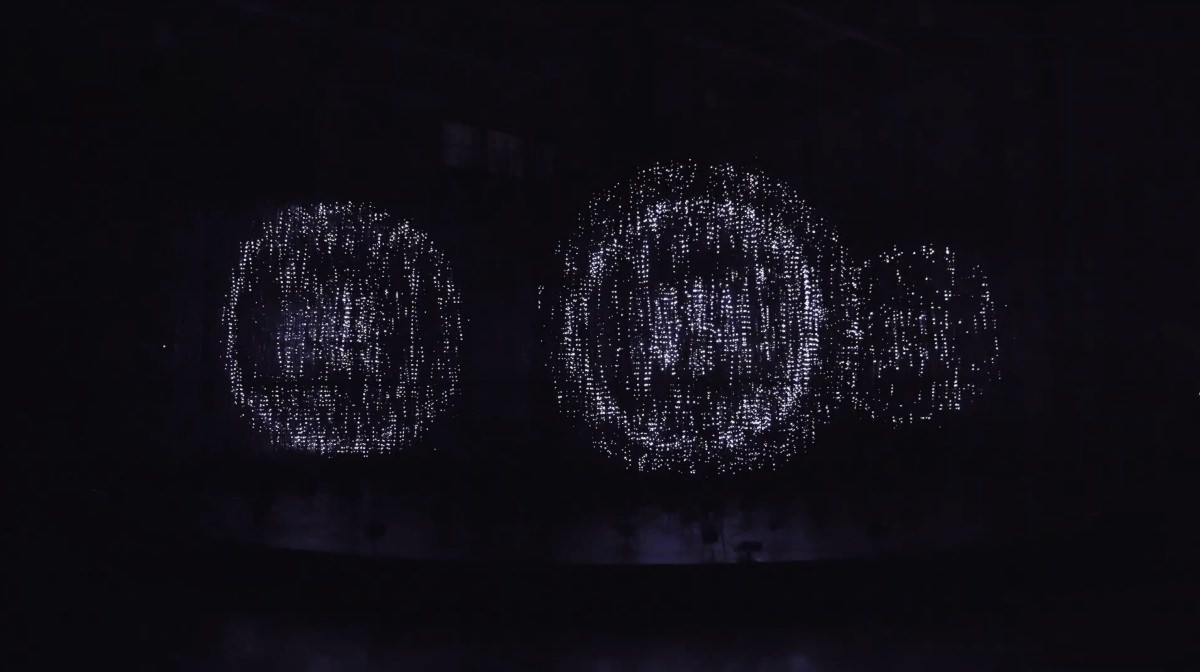

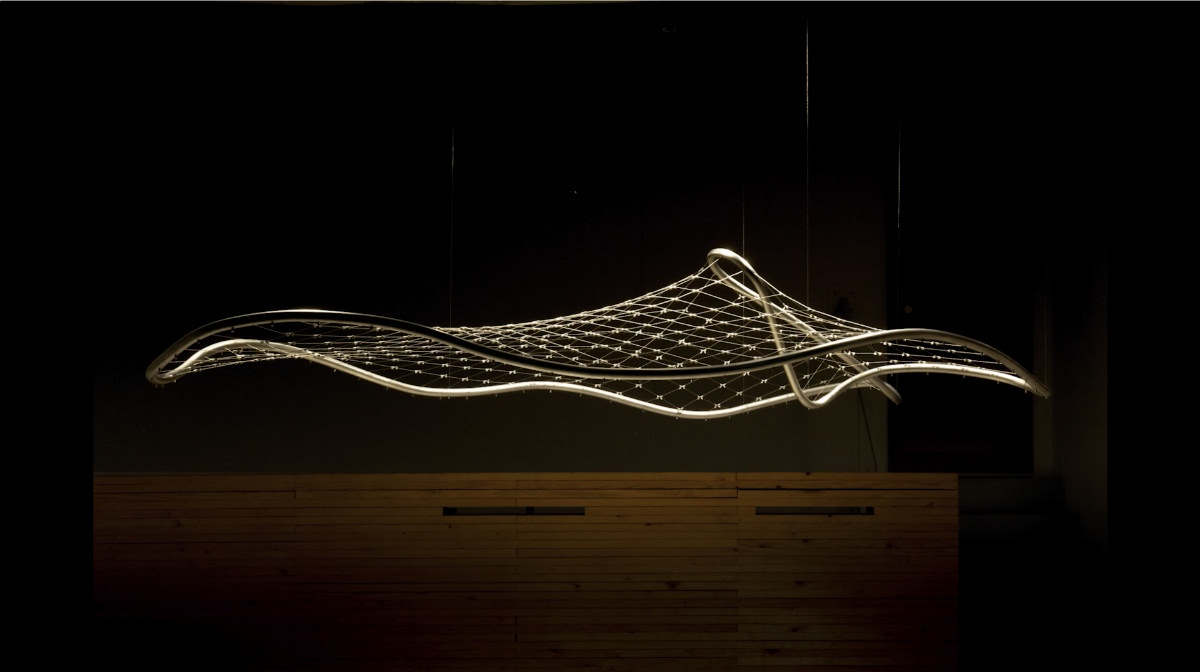

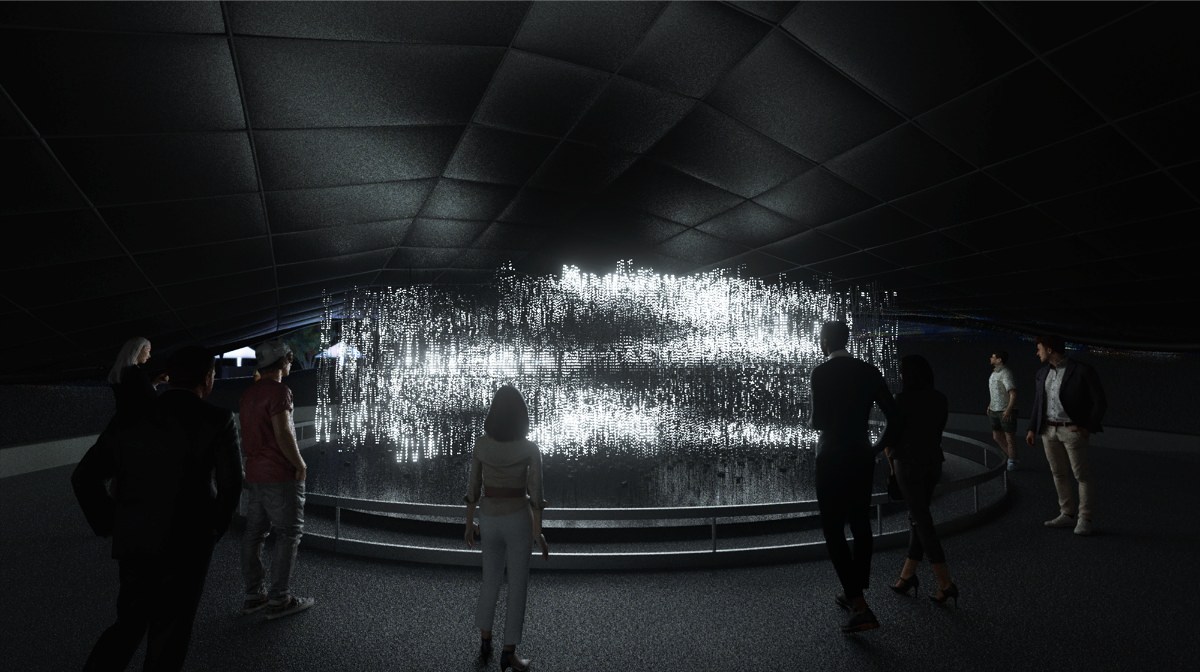

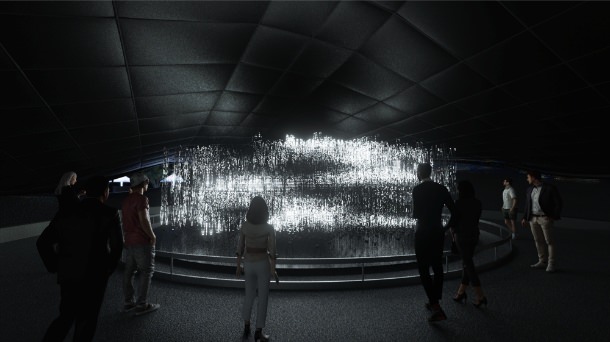

緒方壽人建築の内部の中⼼に、32万球のLEDを使って、直径が10m、全周廻ると30m、⾼さが2.5mある⽴体的なシアターシステムを作りました。

先程、先⽣から説明いただいた「動的平衡」、流れの中に命というのがあるんだということ。それが38億年前から途切れることなく受け継がれてきたという、その奇跡というか、不思議というか、そういったものを体感いただけるようなことが表現できたらいいなと思っています。

このお話を僕らも聞いて、すごく⾯⽩いなと。本当にこれを伝えられれば、すごくいい展⽰になるなと思って、展⽰でどういうふうに構成するかということを考えてきました。

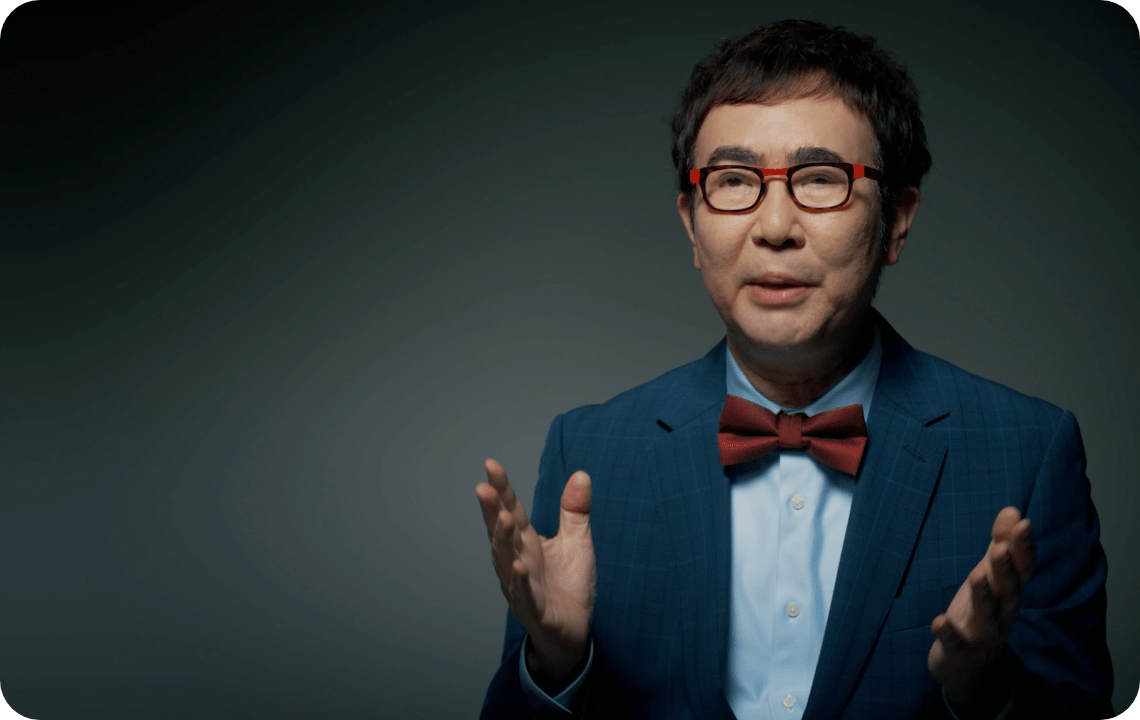

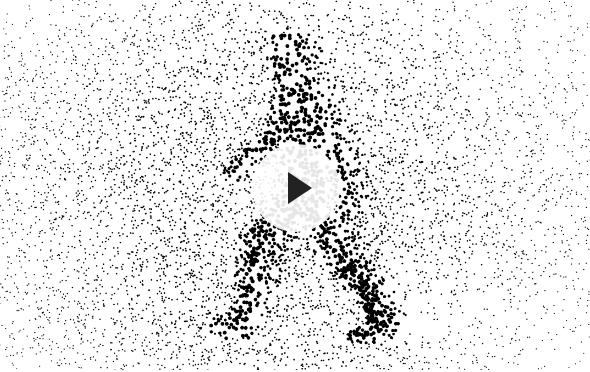

まず、「⼈間が頂点じゃないんだよ」という話があったように、建築の中に⼊っていくと、⾃分たち⾃⾝の姿がこのクラスラの中に、シルエットとして浮かび上がってくるような構成になっています。その浮かび上がった⾃分の姿が、環境の中、空間の中に溶けていき、光の粒⼦たちが38億年のこの⽣命のドラマを描く、という構成になっています。

このクラスラの前に⽴つと、⾃分のシルエットに光の粒⼦が集まってきて、⼿を振ると同じように⼿を振る、という感じで、これがまた消えていく。そういうところからスタートしていきます。ここから時間が遡りまして、この利他性というものが、最初の細胞レベルからある。よく教科書で⽬にする真核細胞、核がある細胞というものが、そもそも共⽣とか利他というものがあるということがすごく⾯⽩いなと思って、前半は、そういった細胞のレベルからある利他性みたいなことをテーマにしたシーンになっています。

後半は、そういった利他性によってつながれてきた⽣命が、いかに多様な⽣き物を⽣み出してきたかという、⽣命の多様性を描くパートになっています。海、陸、空。それから動物だけじゃなく、先ほどの植物や菌類、そういった様々な⽣き物の姿を描いていくパートになっています。展⽰がどういったものになっているかをお伝えすると、すべてがつながって壊れて、作り続けていくという、その動的平衡を表現するために、光の粒⼦で全てを表現しよう、

という提案をさせていただきました。

それを実現するために、本当に弱い⼩さな光の粒を表現するために、LEDを選ぶところから、基板そのものを設計して、量産しています。

建築と絡むというところでいうと、この内部空間には柱がないようにし、また屋根がすごく特徴的な空間の中で、この空間の中に光が浮いているような表現をするために、すべて⾃⽴する構造で、この光の基板を組み上げました。

しかも、それがまっすぐに伸びているだけではなく、少し折れ曲がりながら、重なり合いながら、複雑に絡み合っているような構造体として作っています。そういったものをゼロから作り、ソフトウェアや制御するシステムなども、⾃分たちで開発して、今回の万博で初めてお披露⽬することになります。

- 福岡伸一

-

福岡伸一この展⽰の「クラスラ」についてですが、クラスラというのは「クラスリン」という細胞の内部を⽀えている⾻組み構造、クラスリンタンパク質というものから名前を取っています。

クラスリンという⾔葉を複数化して「クラスラ」という名称をこの光のインスタレーションに与えたんですけれども、これも光の点でできているんですよね。その点⼀つ⼀つはバラバラで、現在の8Kとか4Kみたいな超細密画像システムから⾒ると、⾮常に解像度はまばらなわけです。しかも明るさも暗い。でも、我々が世界を認識するときは、その光の点を脳が統合し、あるいは補正しながら、点と点の間に線を作って、世界を認識しているわけですよね。そういう意味で、この淡い光で雑な形なんですけれども、それが動くことで初めて映像として⾒える。⾮常に動的なプレゼンテーションとして、光の粒で⽣命のありよう、利他性や協⼒、共⽣というものを皆さんにお届けするという意味で、この光のインスタレーションも建築と同じように、現在の建築の主流的な考え⽅、インスタレーションや画像の主流の考え⽅に対する、⼀種のアンチテーゼとして皆さんにお⽰ししているわけです。

そういう意味では、私の当初の⽣命的な動的平衡の建築物、動的平衡のプレゼンテーションというものを、実際の形としてデザイン化し、実装してくださったことについては、本当に素晴らしいなと思っております。

- 緒方壽人

-

緒方壽人今回、福岡先⽣の「動的平衡」というコンセプトや、「利他」というキーワードを⾃分が聞いて、すごく⾯⽩いなと思ったポイントを、いかに伝えられるかというところを、⼀つのミッションとして考えていました。

もう⼀つ、少し引いた⽬線で⾔うと、僕⾃⾝が⼯学部を出た後、いわゆるメディアアートを学ぶ学校に⾏っていたこともあって、メディアアートの歴史にとっても、70年万博というのはとても⼤事な、必ず歴史の中で出てくるイベントなんです。メディア表現の可能性をテクノロジーが広げてきた、というところで⾮常に⼤きな役割を果たしていました。

そういう意味でも、今回の新しい時代に向けた、ちょっと新しい考え⽅のメディア、表現装置というか、そういうものが何か作れたような気がしています。

もちろん万博もあるんですが、すごく展開できるようなものができた気もしているので、これが⼀つの新しいメディア、表現が広がっていくきっかけになるといいなと思っています。

- 福岡伸一 いのち動的平衡館プロデューサー

- 福岡伸一

-

福岡伸一私が1970年の万博に10歳の少年として行ったとき、さまざまなものを見て、それは今でもありありと思い起こすことができるし、今でももう一度考えるべき、いろんなオープンクエスチョンがそこにあったなと思うわけです。そういった問いを受け止めてもらいたいなと思います。その問いは、つまり「生命とは何か」ということ。生命的であることの反対語は「機械的であること」。機械論対生命論なわけですね。万博というと、どうしてもテクノロジーの祭典みたいになるので、最先端AIや最先端ロボットを通して、人間の未来を考える、そういうビジョンももちろんあると思います。でも、私はそれとは違う形を考えています。もちろん、テクノロジーや機械は人間の生活を豊かにしてくれるんですけれども、生命が持っている動的平衡というものを外側に広げるために、テクノロジーや機械の助けがあってもいいんですけれども、生命の内側にそういう機械論的なものが入ってくることについては、私は批判的なんです。なぜなら、生命は機械ではないから。まったく違う仕組みでできているからです。そういったメッセージを受け止めてもらいたいな、と思います。でも、それは少年少女だけに限らず、誰でもいいんです。

もう一つ、今日はあまり話せなかったのですが、生命が利他的であり、動的平衡であるということの最後の帰結として、どんなエントロピー増大に対して一生懸命戦っても、生命は最後は有限であり、死を迎えてしまうわけですね。でも、その死ですらも、実は利他的な行為である、ということをメッセージとして伝えたい。その死の意味こそが、万博という祭典に対する一つのアンチテーゼになっています。現代社会では、なるべく死を見せないようにしているわけですね。死を遠ざけようとし、テレビの映像でも死体は絶対に映らない。しかし、あらゆる生命は最後に死を迎える。これは一体どうしてなのか。そして、死があることが生を輝かせているということにもなる。その対比についても、タブー化せずに受け止め、考えることをお示ししたい。そういったことを総合的に受け止めていただきたいな、と思っています。